রবীন্দ্রনাথ, দোল, বসন্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি।।

বুদ্ধদেব বক্সী।

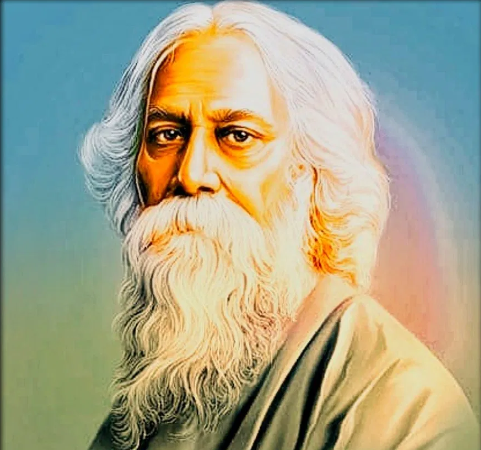

ঋকবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নির। “অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।” এই মন্ত্রের রচয়িতা থেকে শুরু করে’, উপনিষদের ঋষিদের হয়ে, আদি কবিকে স্পর্শ করে’, লুইপা, কাহ্নপার দোঁহা হয়ে’, কালিদাসকে ছুঁয়ে’, পদাবলীর গীতিকারদের পথ ধরে’– ভারত-সাধনার প্রবাহিত ধারা রবীন্দ্রনাথে এসে সম্মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এককভাবে ভারত সাধনার হাজার বছরের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষের ইতিহাস চেতনার প্রতীক। মহাদেবের জটা থেকে নির্গত গঙ্গা যেমন বয়ে চলেন সাগরের দিকে, পথে মিলে মিশে এক হয়ে যায় বহু স্রোতস্বিনী, তেমনি প্রবাহিত রবীন্দ্রনাথে মিলেমিশে এক হয়ে যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবনা, বাউলের মরমিয়া তত্ত্ব, এবং রেনেসাঁ ভারতের নবজাগরিত চেতনা। ‘একক’ মানুষের বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি। তাঁকে আমাদের প্রণাম করতে হয় না কারণ তিনি আমাদের প্রণত করান।

সেদিন সকালে হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধুর মেসেজ, “দোল ও রবীন্দ্রনাথ। তোমার বিষয়। লেখো।” বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রনাথ পড়া কিন্তু কোনো ইস্কুলের স্ট্রাকচার্ড স্টাডি নয়। সাহিত্যে বিএ, এমএ ডিগ্রি নেই। নিতান্তই ছোটো থেকে ভালো লেগেছে বলে পড়া। বাড়িতে সঞ্চয়িতা থেকে শুরু করে গল্পগুচ্ছ হয়ে সামান্য কিছু বই পত্র, দেওয়ালে তাঁর ছবি, মায়ের গীতবিতান, স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিতা পাঠ করা, ইত্যাদি থেকে সেই ভালোলাগার উৎস। অজান্তে তিনি institutionalised হয়ে গেছেন কখন, জানা যায় নি। অতএব লেখকের লেখায় থাকবে না পদাবলীর কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। থাকবে না জটিল তত্ত্বকথা। থাকবে কিছু স্মৃতি আর রবীন্দ্রনাথ আজও কেনো বাঙালির ভালো লাগে, তার পক্ষে কিছু যুক্তি, কিছু গপ্পো। পঞ্চাশের পর আর তর্কে আস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখকের কোনো মৌলবাদ নেই, কোনো তর্ক নেই। আছেন এক্কেবারে নিজের রবীন্দ্রনাথ। ছোটো থেকে গড়ে ওঠে এক পরিচিতি। সুখের, দুঃখের আশ্রয়স্থল। কথা খুঁজে না পেলে, ভাবের প্রকাশ ঘটাতে না পারলে, সেখানে পাওয়া যায় দরকারি কথাটি। অতএব রঞ্জনবাবু বা সুনীলবাবু বা রোদ্দুরবাবু কী লেখেন বা বলেন তাতে বিন্দুমাত্র কিছু এসে যায় না। একজন দুটো কবিতার লাইন চেঞ্জ করে দিলেন, অন্যজন ছবিতে নিজের পাণ্ডিত্য দেখালেন, তো কী আর এসে গেলো! “সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে।”

বর্তমান লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিলো যে দশম শ্রেণীতে কিছুদিন পিতার বন্ধুস্থানীয় প্রফেসর দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ভাষার পাঠ গ্রহণের। প্রফেসর বলেছিলেন যে প্রবন্ধে আবেগবর্জন প্রয়োজনীয়। আবেগে অতিকথন আসে। অতিকথনে লেখার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আবেগবর্জন করে লেখা, লেখকের জেনারেশনের বাঙালির পক্ষে বেশ শক্ত কাজ। তবুও চেষ্টা থাকবে গুরুর নির্দেশ পালন করার।

তথ্যপ্রযুক্তির কাজে যুক্ত লেখক সলিউশন ব্লুপ্রিন্ট আর স্পেক্স লেখায় পটু। ওই টেকনিক্যাল ব্যাপার আর কি! টেকনিক্যাল স্পেক্স লেখার আগে বেশ করে আমেরিকান সাহেবরা যাকে বলেন ডেটা আর বিলেতের সাহেবরা বলেন ডাটা সেটা সংগ্রহ করতে হয়। অতএব প্রথমেই নজর পড়ে গীতবিতানে। ডেটা প্রয়োজনীয়। দেখা যাক কী আছে সেখানে। গীতবিতান টেকনিক্যাল লেখা। পর্যায়, উপপর্যায়

করে দেখা গেল প্রকৃতি পর্যায়ে, বসন্ত উপপর্যায়ে ছিয়ানব্বইটি গানের সমাহার। ফাল্গুন, চৈত্র মাস– বসন্ত ঋতু। দোল শব্দটি বার বার এসেছে লেখায়।

আপাতদৃষ্টিতে “দোল ও রবীন্দ্রনাথ” বেশ সহজ, সরল একটি বিষয়। টেকনিক্যালি দোল মানে বসন্ত। দোল- উৎসব মানে বসন্ত-উৎসব। বসন্ত-উৎসব মানে শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন মানে রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের বসন্ত-উৎসব সেই ১৯২৩ (?) সাল থেকে শুরু হয়ে একশো বছর পার হয়ে আজও বহমান। বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। আবার আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও আগে দোল-পূর্ণিমায় বাংলার ভূমিতে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্যদেব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব চেতনায় দোল তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। পদাবলীর একনিষ্ঠ পাঠক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেবের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের উপস্থিতি নীরবে। শান্তিনিকেতনের দোল-উৎসবের আরম্ভে তাই নগর সংকীর্তনের আয়োজন।

হোলি, দোল এবং বসন্ত উৎসব সমার্থক কি সমার্থক নয় সেই জটিল বিষয়ে এখানে প্রবেশ করা অর্থহীন। সমার্থক ধরে এগিয়ে যাওয়া।

পর্ব ১: রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।

কয়েকটা বছর সিউড়িতে স্কুলে পড়াশোনা। সেই মধ্য সত্তরের দশক থেকে অনেকবার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সুযোগ হয়। তখনও শান্তিনিকেতন তীর্থস্থান বেশি, টুরিস্টস্পট কম। বোলপুর তখনও ছোটো শহর। এত হোটেল, যানবাহন, মানুষজন ছিল না। সুরজিত সিনহা সম্ভত ভিসি ছিলেন। তখনও ‘ভিসি’-প্রতিষ্ঠান বেশ গৌরবের ছিল। পণ্ডিত মানুষজন পদ অলংকৃত করতেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ গোলমাল শুরু হয়। বর্তমান লেখকের কলেজে পাঠ নেওয়ার সময় দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির হেনস্থা হওয়া। এক তুত ভাইয়ের মুখে শোনা গেল যে ভিসির সামনে টেবিলে বসে ছাত্ররা বেশ দাপটের সাথে কথা বলেছে। শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন দৃশ্য। বামপন্থী বন্ধুদের মুখে ঘটনার জাস্টিফিকেশন শোনা গেল। এখন সেসব রিকল করা সম্ভব নয়। তখনও ছাত্র আন্দোলনে যুক্তি, সৌজন্য ইত্যাদি মানবীয় গুণ যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান ছিল। প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

সে বয়সে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকে না। তবুও স্মৃতিতে থাকে ছাতিমতলায় বসে গান শোনা। বৈতালিক দলের প্রথমে শান্তিদেব ঘোষ। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গান করছেন। রামকিঙ্কর এর সাঁওতাল পরিবারের বিশাল ভাস্কর্য। কোপাই বয়ে চলে। আর সামান্য আবীর খেলা। শোনা যায়, বোলপুরের ডেভলপমেন্ট হয়ে, হয়ে, এখন সে বেশ বড়ো জনপদ।

সনাতন ধর্ম চেতনায় দোল অতি প্রাচীন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কৃষ্ণ, রাধা এবং অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে মেতে উঠতেন রঙের খেলায়। দোলনায় দুজনে ঝুলতেন। সেটা কামকলার অঙ্গ। আজও রীতি মেনে যুগলমূর্তিকে আবীর গুলালে রাঙিয়ে দোলনায় বসিয়ে প্রসেশন বের হয় নগর সংকীর্তনে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে বলা হয় ‘দোল-পূর্ণিমা’। শ্রীচৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন বলে ‘গৌর-পূর্ণিমা’ বলেন অনেকে। কার্ল মার্কসের অনেক, অনেক, অনেক আগে নিমাই পণ্ডিত এক বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। সেখানে ধনী, নির্ধন, চন্ডাল, ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সবাই এক। এই সাম্যবাদ– যুক্তি, প্রেম আর ধর্মের আধারে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে দোল বা হোলি খেলা বহুল প্রচলিত। বাংলায় তার ব্যতিক্রম ছিল না। রাজা, জমিদার থেকে সাধারণ মানুষ, সাধ্যমত রঙের খেলায় মেতে উঠতেন। কালের ধারায় আবীর-গুলালের খেলা তার কৌলিন্য হারায়।

কোলকাতা শহরে ব্রিটিশদের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সৃষ্টি হয় অসম্ভব বিত্তশালী বণিক আর জমিদার সম্প্রদায়ের। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় দেখি, দোলের দিন কোলকাতার বাবুদের শৌখিনতা। আবীরের ওপর উত্তরাপথের বাইজীর নাচের ছন্দের সঙ্গে চলে সুরাপান। আর সাধারণের মধ্যে রুচিহীন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং নানা নেশার-সামগ্রী সেবন প্রাধান্য পায়। সমস্তরকম মত্ততা থেকে দূরে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বেষ্টনীতে দোল খেলাকে সুসংস্কৃত করে, গান-নাচের রূপকে একটা নান্দনিক রূপ দিতে চাইলেন। বৈষ্ণবদের নগর সংকীর্তনের ট্রাডিশনে প্রভাতফেরির আয়োজন করেন।

স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, সম্মুখে শান্তিদেব ঘোষ এবং সম্মিলিত বৈতালিক কণ্ঠে, “ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল। স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল”– এই দোলের আহ্বান সর্বব্যাপী। দরজা খোলার আহ্বান মেটাফোরিক। এ শুধুমাত্র আপন ঘরের দরজা খোলার কথা নয়– মনের দরজা, হৃদয়ের দরজা, জীবন দেবতার জন্য সব কিছু খোলা রাখার ডাক। এই ডাকের ব্যাপ্তি বিশাল, মহৎ, উদার। সবাইকে আহ্বান করা যে “ওঠো, জাগো, দ্বার উন্মুক্ত করো।” ঝুলনা বা দোলনা তাঁর লেখায়, কথায়, গানে আসে নানান দ্যোতনা নিয়ে। কখনো ঈশ্বর চেতনা, কখনো জীবন দেবতাকে প্রণতি, কখন প্রিয়ার সাথে মিলন, কখনো মরণকে সহজভাবে গ্রহণ করা– কখনো জীবনযুদ্ধে একত্রে দুজনের সংগ্রাম!

আজ শান্তিনিকেতনের সীমানা ছাড়িয়ে জোড়াসাঁকো হয়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি হয়ে ব্যাঙ্গালুরু, মুম্বাই, হায়দরাবাদ, ঢাকা হয়ে বিলেত, আমেরিকায় যেখানে দুই বাংলার লোকেরা থাকে– সেখানেই হয়ে চলে গান আর নাচ: “ওরে গৃহবাসী।” রঙিন ধুতি-পাঞ্জাবি– ছেলেদের, আর বাটিকের শাড়ি, জুটের গয়না, বড়ো টিপ, ইস্তিরি-করা খোলা-চুল– মেয়েদের। বাঙালির সংস্কৃতি বয়ে চলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে। যেমন বছরে একবার আসেন মা দুগ্গা, মা সরস্বতী, তেমনি আসেন রবি ঠাকুর, বছরে দুবার– পঁচিশে বৈশাখে আর বসন্ত উৎসবে। এখানে পূজা আর সংস্কৃতি অনন্যভাবে যুক্ত। এটা বাঙালির নিজস্ব যা অন্যদের বোঝা একটু কঠিন। বোঝানোর চেষ্টা করা অর্থহীন।

পূজা হয়ে চলে সর্বত্র। আর সে পূজার বিষয় হলো গোটা তিরিশেক গান, গোটা দশেক কবিতা, আর নৃত্যনাট্য যেমন শ্যামা, নটির পূজা, চিত্রাঙ্গদা। ইন্টেলেকচুয়াল গোছের মানুষেরা একটু এগিয়ে ড্রইং রুমে বা আলোচনা সভায় ‘রক্ত করবী’ বা ‘সভ্যতার সংকট’ নিয়ে কথা বলেন। অথচ শতাব্দীর অন্যতম সেরা চিন্তাশীল মানুষটি দীর্ঘ জীবনে লিখে গেছেন ভলিউমের পর ভলিউম। মানুষটি বাংলা ভাষার উত্তরণ ঘটিয়েছেন ঋদ্ধির অন্যস্তরে। মানুষটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ইনস্টিটিউশন। চেষ্টা করেছেন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সাধনের তথা কৃষির আধুনিকীকরণের। মেজরিটির বিরুদ্ধে, একলা মানুষটি প্রতিবাদ করেছেন গান্ধীজির বিদেশী সামগ্রী বর্জন আন্দোলনের। লিখেছেন ভারতীয় ইতিহাস চেতনা। নারী মুক্তির কথা বলেছেন। লিখে গেছেন যে, ডেভেলপমেন্টের নাম করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসলে ধ্বংসকে আমন্ত্রণ করা। বলেন প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে টিকে থাকার কথা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। ভবিষ্যত দ্রষ্টার মতো দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে যে সভ্যতার (civilization) সৃষ্টি হয়েছে তার সংকট। সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন বার বার।

সেই মানুষটি আজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন গোটা কয়েক গান, কবিতা আর নাটকের মধ্যে। সেটাও ভালো, কারণ আরো অনেকে হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। পৃথিবীতে দাগ রেখে যাওয়া বড়ো শক্ত ।

সকালে দেখা যায় হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে– সবাই প্রস্তুত; রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নানা লেখা এবং নানা কোটেশন, ভুল বা ঠিক, সঙ্গে সুপ্রভাত লেখা এবং সূর্য ওঠার ছবি। ভাইরাল হয়ে চলে। ইউটিউবে দেখা যায় গানের সমাহার। টেকনোলজি সবাইকে শিল্পী করে দিয়েছে! একটু উচ্চবিত্ত বন্ধুদের মুখে শোনা তাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ির কথা। প্রতি বছর নিয়ম করে নিষ্ঠার সঙ্গে এক-দুদিনের জন্য সেখানে যাওয়া এবং ছাতিম তলা ইত্যাদি সামান্য ঘুরে দেখা। একটু রবীন্দ্র সঙ্গীত, সঙ্গে আরেকটু বাউল গান এবং গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া; তারপর তুমুল যানজট কাটিয়ে শক্তিগড়ে ল্যাংচা খেয়ে কলকাতা ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। আপওয়ার্ডলি মোবাইল মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ট্যাটাস সিম্বল– ‘রবীন্দ্রনাথ’। অনেকে বাউল গান নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন, অনেকে মেতে ওঠেন রবীন্দ্রনাথের খাওয়া দাওয়া নিয়ে, আবার অনেকে সুনীলের বা রঞ্জনের লেখা পড়ে মেতে ওঠেন আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে। সঙ্গে একাধিক নারীর প্রসঙ্গ। কেচ্ছা খুব মনোহরণ। কলকাতার ইদানিং তৈরি হওয়া হাইরাইজের কুড়ি তলার অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং আর ডাইনিং এরিয়ার মাঝে দেওয়ালে শোভা পায়– একতারা; আর রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত ছবি, খানিকটা রামকিঙ্করএস্ক গোছের।

ভুল হতে পারে, কিন্তু মনে হয়, গভীরে তিনি নেই। আছেন ওপরে-ওপরে, গর্বের জায়গা হয়ে। পৌত্তলিক পূজা হয়ে। সেদিন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এক বন্ধু কবিগুরুর কিছু লাইন বেশ মজা করে চেঞ্জ করে পোস্ট করেছেন। আরেক বন্ধু দেখি আজকের ভাষায় “ঘেঁটে ঘ।” এসব করার সাহস আসে কোত্থেকে। তাঁকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করা গেল। শোনা গেল যে তিনি সম্প্রতি রীতিমতো ইস্কুলের ক্লাস করে’ রবীন্দ্রনাথ শিখেছেন। সেখানে খাপ না খোলাই ভালো। অথচ আশির দশকের মাঝামাঝি কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে পড়ে, বেশ পড়াশোনার রেওয়াজ ছিল কিন্তু সেনস অফ হিউমার ছিল। কথায় কথায় এত মত্ততা, এত অসহিষ্ণুতা ছিল না। ক্যান্টিনে রীতিমতো টেবিল বাজিয়ে গানের প্যারোডি করা হতো এবং মজা নিতে বিরত হতো না কেউ– কংগ্রেসপন্থী, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, অতিবাম এবং সাধারণ ছাত্ররা। আজকের দিনে সেসব প্যারোডি করা শরীরের পক্ষে হানিকারক। যুগ পাল্টে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আছেন।

রঙ খেলার, দোলের প্রার্থনা রইলো: “রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।”

পর্ব ২: যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল।

সম্পাদক বন্ধু ফোনে জিজ্ঞেস করেন যে “দোল আর রবীন্দ্রনাথ বলতেই কী মনে পড়ে?” কৈশোরে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়া কটা লাইন মনে পড়ে চকিতে:

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁ’রে

কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী–

“লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?

বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,

এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া–

হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।’

যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি

কেতুন হতে পত্র দিল রানী।

কোন যুগে মাধ্যমিক বোর্ডে পাঠ্যবই রবীন্দ্রনাথের “কথা ও কাহিনী”, থেকে কবিতা। মৌখিক পরীক্ষায় কবিতা বলার ওপর নম্বর ছিল। বইটিতে বৌদ্ধযুগের, রাজপুতদের, মারাঠাদের আর শিখদের কথা আছে। “হোরিখেলা” কবিতায়, যুদ্ধে হেরে যাওয়া ছোটো একটি রাজ্যের রানীর, গ্রেট মোগলদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমন আর জয়ের কথা লেখা হয়। এই ইতিহাস চেতনা রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় ছড়িয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আছে। সেযুগের আরো অনেকের লেখায় আছে। ভারতবর্ষের প্রবাহমান ইতিহাস চেতনা। সেখানে আছে বীরগাথা। আছে ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা। আছে হিন্দু গৌরবের কথা। ভুলে গেলে চলবে না যে, এন্ড অফ দা ডে, ইতিহাস, অতীত ঘটনাবলীর ইন্টারপ্রিটেশন। এই ইন্টারপ্রিটেশন আবার নির্ভর করে যিনি ইতিহাস লিখছেন তিনি কোন ইস্কুলে পড়েছেন তার ওপর। ইংরিজিতে বলে “স্কুল অফ থটস।” স্বাধীনতার আগে থেকে লেফটিস্ট হিষ্টরিয়ানরা বেশ করে নিজেদের ইস্কুলের ইতিহাস লিখে দেওয়া শুরু করলেন। একদল শক্তিশালী নেতার পক্ষপাত ছিল নানা কারণে। বেশ খানিকটা হোয়াইট ওয়াশ করা হয়। খানিকটা রঙ মেশানো হয়। অন্য ইস্কুলের লোকজনদের মুখ বন্ধ করার বেশ সচেতন প্রয়াস দেখা দিল। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা হয়ে গেলেন অপাঙক্তেয়। বইতে লেখা ইতিহাস স্কুলের ছেলে মেয়েরা মুখস্ত করল। নম্বর ভালো হলো। পরীক্ষা পাশ করে তারা বড়ো হলো, কিন্তু অনেক গভীরে ইতিহাসের কিছু বার্তা রয়ে গেল। গৌরবান্বিত করা হলো কিছু শাসককে। বলা হলো আজকের ভারতবর্ষের মানচিত্র ইনারা তৈরি করেন। অতঃপর সাহেবসুবোদের হাতে ভারতের মানচিত্র পূর্ণতা পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইমপ্লিসিট বার্তা ছেলেদের মনে গেঁথে গেল যে হিন্দুদের ইতিহাসে গৌরবের কিছু নেই। সে পরাজয়ের কথা। এযুগে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আবার বিভিন্ন ইস্কুলের স্বঘোষিত ছাত্ররা কোনো ট্রেনিং ছাড়াই ইতিহাস নিয়ে লেখা শুরু করেছেন। অসত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের লড়াই। অদ্ভুত পরিস্থিতি। কন্টেন্ট ডেমোক্রেসির যুগ। নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে সবার!

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রীতে লেখেন, “পূর্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়, কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দুরাজার কীর্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহংকারের মুষলের মতো খাড়া হয়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু, যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্তি না মুসলমানের কীর্তি। তখন একে মানুষের কীর্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।”

মনে পড়ে, স্কুলে অরবিন্দ স্যার মশাই মৃদুমন্দ্র স্বরে, আবেগে আবৃত্তি করছেন, “যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।” ইতিহাসের পরীক্ষায়, ছাত্ররা লিখছে, আকবরের কীর্তির কুড়ি নম্বরের বিশাল উত্তর।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি যারা বাংলায় জন্মেছে (মার্কিনী সাহেবদের ভাষায় “জেনারেশন এক্স”), বাংলা মিডিয়ামে, সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করেছে তাদের অনেকেই– তারা স্কুল থেকেই পাঠ্য বইয়ের বাইরে নানা রকম পড়তে অভ্যস্থ। টিভি ইত্যাদি না থাকায় গল্পেরবই পড়াই টাইমপাস ছিল। তখন শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করলেও, সাবজেক্টে গভীর জ্ঞান রাখতেন। বাংলা বা ইংরিজির শিক্ষকরা রীতিমতো কানটান মুলে, চড়থাপ্পড় দিয়ে গ্রামার ব্যাপারটা বেশ করে রপ্ত করিয়ে দিতেন। ফলে সেযুগের অনেকেই দুটো ভাষাতেই বেশ দড়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং মাতৃভাষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যালান্স একটু একটু করে নড়বড়ে হয়ে যেতে থাকে। মাতৃভাষায় জোর দেওয়া শুরু হয়, ইংরিজি ভাষাকে অবহেলা করার প্রবণতা আসে। এগারো-বারো ক্লাসে দেখা গেল যে নতুন রিক্রুট শিক্ষক বাংলায় ইংরিজি পড়াচ্ছেন, যা আগের জেনারেশনের শিক্ষকদের চিন্তার বাইরে ছিল। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বর্তমান লেখকের জেনারেশন ওই এক্সপেরিমেনটের মধ্যে পড়েনি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন যে, তখনকার সরকারি স্কুলে পড়া, বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাঠ শেষ করে, নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকে কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে, হায়দরাবাদে, চেন্নাইতে এবং সিলিকন ভ্যালিতে তথ্য প্রযুক্তিতে যোগ দেয়। আবার, তাদের হাত ধরে onsite-offshore মডেলে আট হাজার মাইল দূর থেকে কাজ শুরু হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, Y2K-র সময় তথ্যপ্রযুক্তির লিডারশিপ রোলে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্ররা প্রচুর কাজ করেছে। বাম ফ্রন্টের অটোমেশন নিয়ে নির্বোধ তত্ত্বের জন্য কলকাতা ধীরে ধীরে মফস্বল শহর হয়ে গেল, আর ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পুনে ইত্যাদি শহর তথ্যপ্রযুক্তির কেন্দ্র হয়ে গেল। ইংরিজিতে একেই বোধহয় “missed the plot” বলে।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তবুও রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন। বাংলায়, বাংলাদেশে, প্রবাসে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন চলছে। ইউটিউবে ভর্তি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাচ, নাটক। তথ্যপ্রযুক্তি রবীন্দ্রনাথকে সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে– অঙ্গুলিহেলনে।

আজও মনে পড়ে যে অরবিন্দ স্যার বলে চলেছেন: “যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা।”

পর্ব ৩: যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥

সমষ্টিগত ভাবে বাঙালির রবীন্দ্রনাথকে আজও মনে রাখার একটাই কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভাবতে অবাক লাগে যে আজও, শতবর্ষের পর রবীন্দ্রনাথের গান জনপ্রিয় এবং সতত বর্ধমান। এখনও বসন্তের মাতাল হাওয়ায় মনে পড়ে তাঁর গান। এই জনপ্রিয়তা আজ থেকে একশো বছর আগে ছিল না। শান্তিনিকেতনের এলিটিস্ট আবহাওয়ার সে গান জনসাধারনের কাছে পৌঁছতে অসমর্থ হয়। দেবব্রত বিশ্বাস “ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত (পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪)” এ লেখেন: “১৯৩১ সন আরম্ভ করে বেশ কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে গিয়ে যেসব গান (আধ্যাত্মিক নয়) ওখানকার ছেলে মেয়েদের মুখে আর গলায় শুনতাম, সেই গানগুলির সুর এবং গাইবার ধরন-ধারন আমার মনকে একেবারেই আকৃষ্ট করত না। এর কারণ দু রকমের হতে পারে। এক নম্বর কারণ হতে পারে যে, ওই গান গুলির রস গ্রহণ বা উপভোগ করার ব্যাপারে আমার নিজের অক্ষমতা। কিংবা দু নম্বর কারণ হতে পারে এই যে, যাদের মুখে ও গলায় ওই সব গান শুনতাম, গানের মধ্যে রস সঞ্চারনে তাদের অক্ষমতা। আবার এই কথাটিও সত্যি যে তখনকার দিনে সংগীত রসিকরা এবং সাধারণ শ্রোতারাও রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান এবং ঋতু সংগীত গুলিকে যথেষ্ঠ মর্যাদা দিতেন না। এই সব গানগুলির প্রতি তাদের রীতিমতো অশ্রদ্ধাই ছিলো।”

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালির মননে প্রভাব বিস্তার করে তাঁর তিরোধানের পর থেকে। কয়েকজন মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের কাছে। দেবব্রত বিশ্বাস অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি না থাকলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপ্তি সম্ভব ছিল না। দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানকে জনপ্রিয় করেন। তাঁর গায়কী, উপলব্ধির উত্তরণ ঘটায় অমৃতলোকে। বলিষ্ঠ কন্ঠে, বাচনভঙ্গিতে তিনি অনন্য। রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়ে স্থান পায়। লেখকের পিতৃদেবের মুখে শোনা ইউনিভার্সিটি হলে জর্জদার প্রোগ্রামে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। শ্রোতাদের তুরীয় আনন্দ। তিল ধারণের জায়গা নেই। তিনিই একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের rockstar। অথচ তাঁকে গান করতে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

দেবব্রত বিশ্বাস “ব্রাত্য জনের রুদ্ধ সংগীত” এ লেখেন যে, “আমি আরো জানিয়েছিলাম যে আমার কারবার ওই সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে যারা রবীন্দ্রনাথের ধারও ধারে না– অথচ আমার অজানা কোনো কারণে অসম্ভব রবীন্দ্র সংগীত বিলাসী। তাদের মন ভোলাবার আশায় অর্থাৎ সোজা কথায় তাদের emotion এবং intellectকে গভীর ভাবে নাড়া দেবার চেষ্টায় আমি রবি ঠাকুরের গানগুলির গায়ে নানান রঙ-চং লাগিয়ে পরিবেশন করি (পৃষ্ঠা ১৩৭)।” আর গানকে জনপ্রিয় করেন সেযুগের সেই গায়ক, যাঁকে স্বয়ং দেবব্রত ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের হিরো’ বলেন, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আছেন পঙ্কজ মল্লিক। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুচিত্রা মিত্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

emotion এবং intellectকে নাড়া দেবার এক নিজস্ব অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাক। অনেক, অনেক দশক আগে কৈশোরে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়, শোনা গেল শান্তিদেব ঘোষের কন্ঠে, “ওই আসনতলের মাটির পরে, লুটিয়ে রব; তোমার চরণধূলায় ধূলায় ধূসর হব।” ওই বয়েসে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েও কোনো ওপিনিয়ন থাকে না। কিন্তু মনে হয়েছিল গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শুধুমাত্র শান্তিদেব গাইবেন বলে। তিনি গেয়ে চলেছেন, খানিকটা যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে– “তোমার চরণধূলায় ধূলায় ধূসর হব”; লাইনটা বেশ কয়েকবার এসেছে গানে। “ধূসর হব” এর উচ্চারণ “ধূসরোও হবোও”– অসম্ভব ক্রন্দনময় আকুতি। প্রার্থনা ঝরে পড়ছে কন্ঠে। এযেন ভাগবতোক্ত সমর্থা-রতির আত্মনিবেদন। পূজা, প্রেম, অহং সবকিছুর শেষ ওই আসনতলে। অনুরণনে শ্রোতার মন যেন সেই ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। বীরভূমের তান্ত্রিক লালমাটিতে মানুষের মন ক্ষণকালের জন্য হলেও হয়ে ওঠে বৈরাগ্যে গৈরিক। “স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।” এইভাবেই সকালে রেডিও থেকে সুচিত্রা মিত্রের “আছে দুঃখ আছে মৃত্যু”, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দিনান্ত বেলায়”– অন্তরে প্রবেশ করে।

আজও “বসন্তের মাতাল সমীরণে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, “আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, ” হিমের রাতে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, “শারদপ্রাতে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, “হেমন্তে কোন বসন্তে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, “দারুণ অগ্নিবাণে” রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে।

পর্ব ৪: নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।

একটু পাণ্ডিত্য ফলানোর প্রচেষ্টা করা যাক, চৈতালী কাব্যগ্রন্থের “উৎসর্গ” কবিতা নিয়ে। যৌবনের এক ইউনিভার্সিটির আড্ডায় কবিতাটি পাঠ করা হলো বেশ আবেগ দিয়ে। আশির দশকের সময়টায় সুনীল, শক্তি ছাড়াও কল্লোল যুগের কবিদের লেখা খুব পড়া হতো। বিষ্ণু দের কবিতার পাণ্ডিত্যের জটিলতা, সুধীন্দ্রনাথের রেফারেন্সের দুরূহতা, অমিয়বাবুর কবিতার স্পিরিচুয়াল ভাব (রিলিজিয়াস নয়)– ইত্যাদি নিয়ে, চা আর প্লেন চারমিনার এর সাথে আড্ডা বেশ জমে যেত। সবচেয়ে ফেভারিট ছিলেন জীবনানন্দ। সেখানে আবার অনুভূতির জটিলতা। বুদ্ধদেববাবু, সুধীনবাবু, বিষ্ণুবাবুরা ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ। ইউরোপিয়ান সাহিত্য, দেশীয় সাহিত্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের সব দিকপাল মানুষ। লেখায় ফ্রয়েড সাহেবের, মার্ক্স সাহেবের প্রভাব ছিল অনেক। আর লেখকের মত অর্থনীতির ছাত্রদের বড়ো বড়ো সাহেবদের বই পড়তেই হতো, ইউরোপিয়ান মাস্টারদের ছবি দেখতেই হতো। বোঝা, না-বোঝার অদ্ভুত আনন্দ। সার্ত্রে, কাফকা, রাসেল নাড়াচাড়া করতেই হতো। দেরিদা সাহেব কলকাতায় আসেন বেশ দেরি করে। দুচারজন তাঁকেও পড়ে ফেলেছিল।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এক বন্ধু বলেন, “উৎসর্গকে ফ্রয়েড সাহেবের কথাবার্তা দিয়ে বেশ গুছিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন করা যেতে পারে।” আরেক বন্ধু বলেন “শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি, রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে থরে থরে ফলিয়াছে ফল, এসব লাইন তো বাৎস্যায়ন কে হার মানায় ভায়া”, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কবিতাটি কোট-আনকোট করা গেল:

“আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে

গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

পরিপূর্ণ বেদনার ভরে

মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,

বসন্তের দুরন্ত বাতাসে

নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল–

রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে

থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এসো নিকুঞ্জনিবাসে,

এসো মোর সার্থকসাধন।

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল

জীবনের সকল সম্বল,

নীরবে নিতান্ত অবনত

বসন্তের সর্ব-সমর্পণ–

হাসি মুখে নিয়ে যাও যত

বনের বেদননিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত

ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি

সুখাবেশে বসি লতামূলে

সারাবেলা অলস অঙ্গুলে

বৃথা কাজে যেন অন্যমনে

খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি–

তব ওষ্ঠে দশনদংশনে

টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে

গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।

সারাদিন অশান্ত বাতাস

ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস,

বনের বুকের আন্দোলনে

কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল–

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে

পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।”

কবিতাটি নিয়ে কিছু লেখার আগে কবির সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা, যা লোকের মুখে মুখে ফেরে, সেই “সোনার তরী”র কথা বলা যেতে পারে। অনেকটা একই রকম ভাবের প্রকাশ দুটো কবিতায়। কিন্তু টেমপ্লেট আলাদা। “সোনার তরী”তে জীবনের ফসল নিয়ে প্রতীক্ষা করা, মাঝির জন্য। লেখাটি বহুমাত্রিক। সিরিয়াস পাঠকের কাছে নিজস্ব একটা ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। মাঝি আসে তার তরী নিয়ে। সব ফসল সে তুলে নেয়, কিন্তু মানুষটিকে গ্রহণ করার স্থান থাকে না। মানুষের এক্সপেক্টেশন অধরা রয়ে যায়। বর্ষায় স্তূপীকৃত ধান নিয়ে কৃষকের প্রতীক্ষা মাঝির জন্য। “কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।” এই ভরসা না-থাকার বিবিধ কারণ থাকতে পারে। মাঝি না-আসার সম্ভাবনা, অথবা তুমুল বৃষ্টি এসে ধান নষ্ট করে যায়, অথবা ছোট দ্বীপখানি জলে প্লাবিত হয়ে সব কিছু শেষ করে দিতে পারে। জীবনের আগে সীমাহীন অন্ধকার আর মৃত্যুর পর আরেক অন্ধকার। জীবন একেবারে সীমিত একটা আলো মাত্র। শঙ্করাচার্যের পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মতো নিত্য টলটলায়মান। মানুষের ঈশ্বর চেতনা এখানেই আসে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কখনো জীবনদেবতা রূপে, কখনো মাঝিরূপে, কখনো নারীরূপে, কখনো পুরুষরূপে, কখনো বঁধুরূপে। এখানে আসেন মাঝিরূপে। দূর থেকে দেখে মনে হয় “চিনি উহারে।” অন্যত্র এই মাঝিকে শোনা যায় “দিনান্ত বেলায়।” কবিতাটির ইংরিজি অনুবাদে আবার সোনারতরীর মাঝি নারী রূপে আসেন। “From the shadows of the opposite shore the boat crosses with a woman at the helm. I cry to her, ‘Come to my island coiled round with hungry water, and take away my year’s harvest.” সোনার তরী চলে যায়– সমস্ত কর্মফল নিয়ে। আমাদের আশাহত করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন কর্মেই অধিকার। মা ফলেষু কদাচন। অপরিমেয় আকুতি, বিষন্নতা, প্রার্থনা ঝরে পড়ে, “এখন আমারে লহ করুণা করে।” কবিতাটি শেষ হয় এক বিষন্ন হাহাকারে। “শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি– যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।”

শতবর্ষ পরে আজও রবীন্দ্রনাথের ফসল রয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ের গভীরে। এখানেই কবির সার্থকতা।

‘উৎসর্গ’ বসন্তকালের কবিতা। ভারতীয় চেতনায় বসন্ত ঋতু মিলনের ঋতু, সম্ভোগের ঋতু। যদিও জীববিদ্যায় বা জৈবরসায়নে হোমো সাপিয়েন্স প্রজাতির মিলন অন্যান্য অনেক প্রাণীকুলের মতো প্রোগ্রামড নয়। মস্তিষ্কের গভীরে হাইপোথালামসে সম্ভাব্য সঙ্গীর বার্তা পৌঁছোয় আর ক্ষরণ হয় সেরেটোনিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদির। সে মিলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তবুও এখানে মনে করা হয় বসন্ত ঋতুর ফাল্গুন, চৈত্রে মিলনেচ্ছা প্রবল হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।”

গ্রীক ট্র্যাডিশন থেকে Sin বা পাপবোধ ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্বের বেসিক প্রিমাইসিস। আব্রাহামিক রিলিজিয়নে আদম-ইভের আদিম পাপের থেকে মুক্তির জন্য সাধনা। সনাতন ধর্ম চেতনায় মানুষ অমৃতের পুত্র। ফ্রয়েডের সমসাময়িক গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে ভারতীয় ইন্টারপ্রিটেশনের বেসিক প্রিমাইসিস হলো ধর্মসংকট, পাপবোধ নয়। মহামাতৃকা কুন্তী, কুমুদিনী, গোরা, নিখিলেশ, মহেন্দ্র, বিপ্রদাস হয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য চরিত্রের অন্তরে বাহিরে শুধুই ধর্মসংকট। ফ্রয়েড সাহেবের সঙ্গে কবির হয়তো একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। মোদ্দা কথা ফ্রয়েড সাহেব দিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়তো সঠিক নয়।

লেখকের ধারণা যে, ধর্মসংকট থেকে মুক্তির তত্ত্ব, সর্ব সমর্পণ। রাসতত্ত্বের সমর্থা-রতির সমর্পণ। শ্রীমদ ভাগবতে রাসলীলাই সর্ব লীলার মুকুটমনি। সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় “শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দ” র ভূমিকায় লেখেন:

“শ্রী রাধাই ব্রজের মধুরা রতির মূল উৎস, শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্যময়ী যে রতি, সম্ভোগ বাসনার গন্ধমাত্র যাহাতে নাই সেই রতিকে সমর্থা রতি বলে। স্বরূপ ধর্ম বশতঃ ইহা আপনা আপনি উন্মেষিত হয় — শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্যাদি দর্শন বা গুণাদি সেবন ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুত গতিতে গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। সমর্থা রতি মতি ব্রজসুন্দরী দিগের কোনো সময়ই সসুখ বাসনাময়ী সম্ভোগ ইচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনা তাহাদের বলবতী। ইহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা গৌণী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গ সঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাহারা নিজাঙ্গের দ্বারা তাঁহার সেবা করেন।”

‘উৎসর্গ’তে কোনো আশা নেই, নিরাশা নেই, হাহাকার নেই, ক্রন্দন নেই। বসন্তের সব কিছু সমর্পণের জন্য। ‘আমাকে’ গ্রহণ করো নেই। ‘আমাকে’ ঠাঁই দাও নেই। শুধু প্রতীক্ষা। কবিতাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ট্র্যাডিশনের। সেখানে প্রধান গোপীনি শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্যদেব সেই সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেই ট্র্যাডিশন এর সর্বোচ্চ ভাব ফুটে উঠেছে:

“নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।”

উপসংহার: বাইশে শ্রাবণ।।

রবীন্দ্রপূজার এক চরম উদাহরণ মনে পড়ে। এক বন্ধুর ঠাকুমা কথাপ্রসঙ্গে গর্বের সাথে ব্যক্ত করলেন স্বামীর মহান কীর্তির কথা। পুজোর আসনে রুপোর কৌটো। নমস্কার করে খুলে দেখালেন একগুচ্ছ চুল যা সংগ্রহ করা হয় কবির মরদেহের শরীর থেকে।

আর কথা চলে না।